御利益のあるお経です

2017-11-09 [記事URL]

お経にご利益があるか無いか?そもそもお経をそんな目的で唱えるものではないのでしょうが、

東洋医学の立場で考えてみると、お経には大変なご利益があります。

お腹の底から声を出すことは呼吸法として理想的です。

調身、調息、調心。姿勢と呼吸が調うと自然に心も落ち着いてくるものなのです。

仏教と医学(東洋医学)の根本的な違いは、その行為の目的です。例えばお経を唱えて健康になるとします。

仏教では決して健康になることを目的とはしません。たとえ、健康を得られたとしてもそれは、たまたま健康に

なったのであって、付録、おまけの位置ずけです。かたや医学の立場からすれば、身体に良いからやって下さい。

となります。

体に良い。すなわちご利益があるということです。

お経のご利益は経文の内容によっても色々違いがあるそうですが、あまり気にしてもしょうがないので

お寺の和尚さんが勧めてくれる短めの覚えやすいのを選んで下さい。

南無阿弥陀仏でも、南無妙法蓮華経でも構いませんが、白隠禅師という江戸時代の有名な禅僧は

延命十句観音経霊験記の中で、このお経の効能をおおらかに、自由に説いておられます。

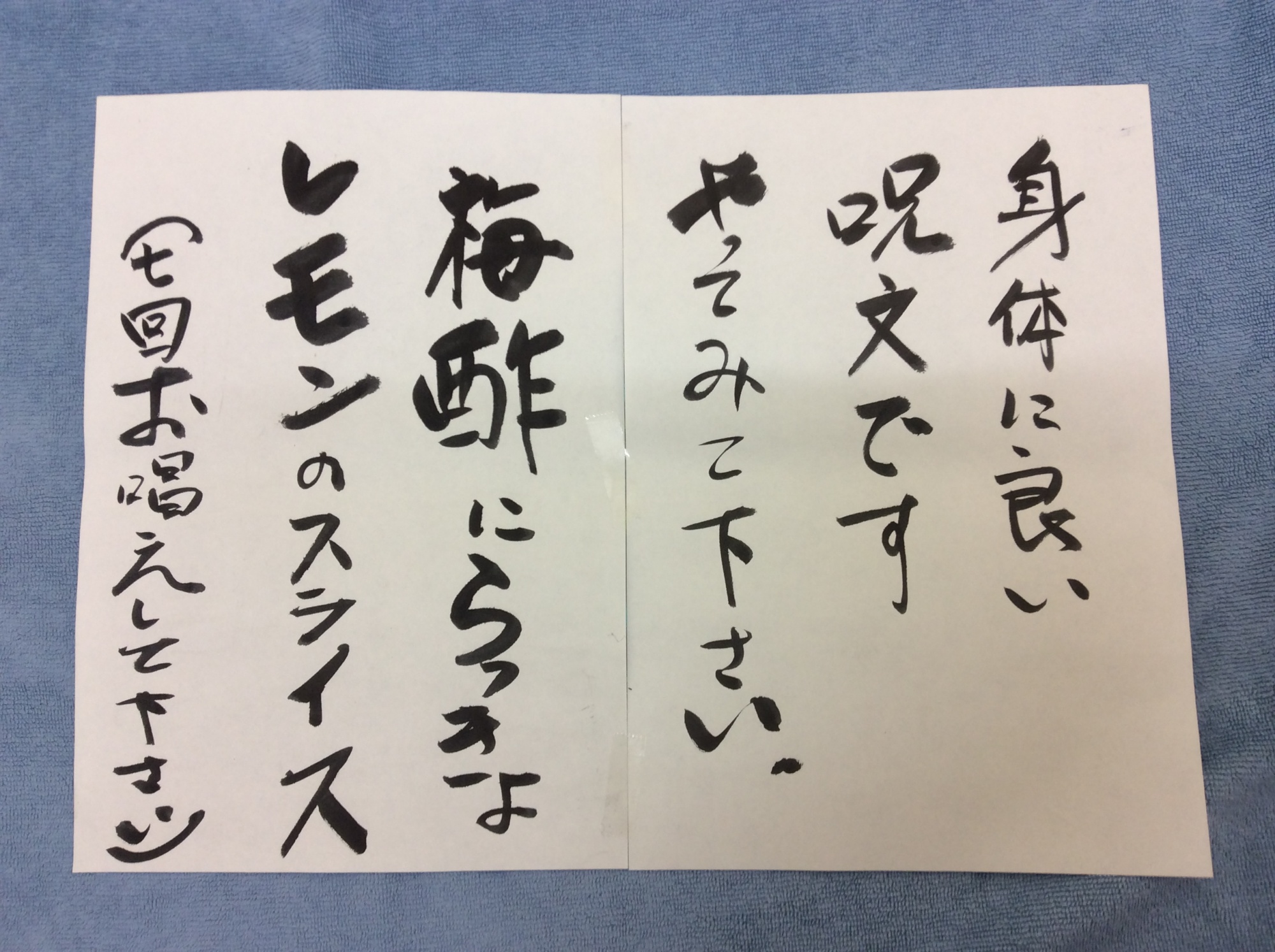

さて、そこで今回体に良いお経を作ってみました。言うまでもなくお経はお釈迦様のお言葉ですから

私が作ったのは正しくは、お経ではありません。さしずめ健康に良い呪文とでも思って下さい。

この呪文、三国志に出て来る魏の国の曹操が青梅の林があると告げることにより、渇きに疲れ果ては軍勢

をその渇きから救ったエピソードと一緒です。

この呪文の効能は、食欲増進、消化酵素の分泌。ドライマウスの改善。自律神経の安定。などなど

まさに万能薬ですぞ‼️

お試しあれ!

(注意)効果には個人差があります。

院長 矢守玄牧

こんにちは!スタッフの遠藤です。

こんにちは!スタッフの遠藤です。